こんにちは。横浜市緑区にある歯医者「礒部歯科医院」です。

インプラント治療後に、人によっては頭痛や肩こりなどを引き起こす方がおられます。一見インプラント治療とは関係なさそうですが、お口の中のトラブルが全身の不調につながる場合があるのです。

原因によってはインプラントの抜去が必要になることもあるので、あらかじめ原因と対処法を知っておくとよいでしょう。

そこでこの記事では、インプラント治療後に頭痛がする原因と5つの対処法について解説します。インプラント治療後の頭痛にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

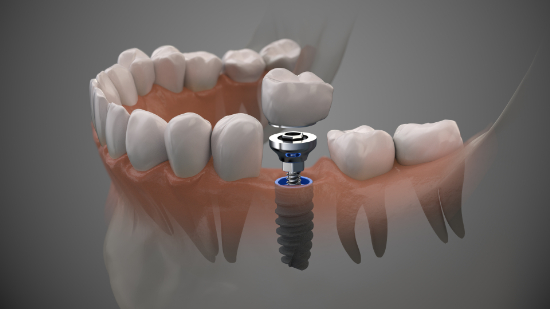

インプラント治療とは?

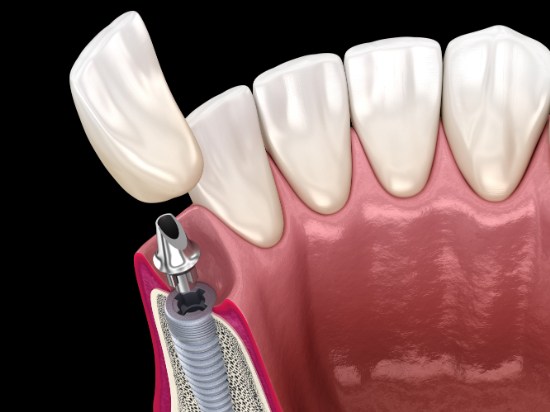

インプラント治療とは、歯を失ったところにインプラント体を埋め込み、その上に人工の歯を被せて歯を補う治療法です。

歯を補う治療法にはインプラント治療のほかにブリッジや入れ歯などもありますが、どちらも周りの歯に負担がかかったり、見た目が悪くなったりすることがあります。

その点、インプラントは顎の骨に人工の歯根を埋め込むことで1本の歯を作れるため、周りの歯に負担がかかることはありません。さらに、しっかり噛めるようになるのが最大のメリットです。また、被せ物部分にはセラミックなどを使用することが多いため、審美的にも優れています。

ただし、インプラント治療は外科手術が必要になるため、健康状態によっては治療できないことがあります。また、保険適応外の治療となるため、費用は高額になることを理解しておきましょう。

インプラント治療後に頭痛がする原因

インプラント治療は外科手術を伴うため、手術直後に一時的に頭痛が起こる場合があります。また、口内環境の変化やトラブルによって、治療後に頭痛が起こることもあるため注意が必要です。ここでは、インプラント治療後に頭痛が起こる原因について解説します。

インプラント手術直後の頭痛

インプラント手術直後に頭痛がする原因は、以下の2つです。

手術に対するストレスや緊張

インプラント手術では、麻酔をして顎の骨にドリルで穴を開け、インプラント体を埋め込みます。手術といっても局所麻酔をして治療を行うため、入院の必要はありません。

しかし、人によっては手術に対する緊張や不安、ストレスにより、頭痛や肩こり、体の不調を引き起こすことがあります。この頭痛は、気持ちや体の緊張が和らげば治まることがほとんどです。そのため、手術直後は安静に過ごし、様子をみるのがよいでしょう。

術後の一時的な頭痛

インプラント手術では顎の骨に穴を開ける必要があるため、手術直後に麻酔が切れると、痛みや腫れが起こる場合があります。手術直後の痛みや腫れがストレスや体の緊張につながり、頭痛を引き起こすことがあります。

ただし、手術直後の痛みや腫れは1週間程度で治まることがほとんどです。これらの痛みが治まれば頭痛も治まるはずですので、1週間程度は様子をみるとよいでしょう。

インプラント治療後の頭痛

インプラント治療後の頭痛の原因は、以下の4つです。

噛み合わせの不具合

インプラント治療後に頭痛がする場合、噛み合わせの不具合が原因のひとつと考えられます。

自分の歯と同じように、インプラントに取り付けた被せ物部分も、治療から時間が経てば少しずつ摩耗していきます。これにより、インプラントと周りの歯とのバランスが崩れ、噛み合わせが悪くなることがあるのです。

また、加齢や虫歯、歯周病なども、噛み合わせが悪くなる原因のひとつです。噛み合わせが悪くなると、一部の顎の骨や筋肉に負荷がかかり、頭痛を引き起こすことがあります。

上顎洞の炎症

上顎洞とは、上顎の上部、頬の内側にある空洞のことです。上顎にインプラントを埋め込む場合、インプラント体を埋め込む深さや角度などによって上顎洞周辺が傷つくことがあります。

これによって細菌に感染し、炎症が起こると、頭痛や肩こりだけでなく、鼻づまりや顔の痛み、発熱などの症状が現れることがあるので注意が必要です。

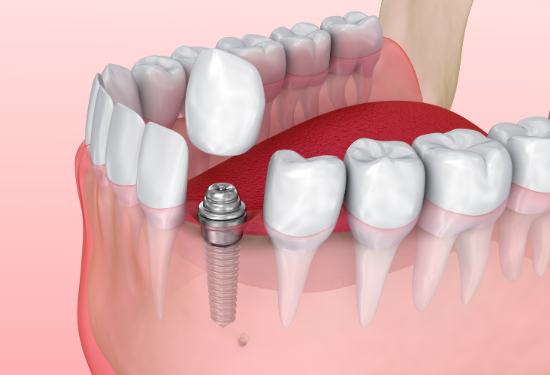

インプラント周囲炎

インプラント周囲炎とは、インプラントの周りの歯茎や顎の骨が炎症を起こす病気のことです。

歯周病と同じような病気で、症状がすすむとインプラントを支える顎の骨が溶かされ、インプラントがぐらつくことがあります。インプラント周囲炎が進行してインプラントがぐらつくと、噛み合わせが悪化して、頭痛を引き起こすことがあります。

さらに、インプラント周囲炎が重症化すると、インプラントが抜け落ちることもあるため注意が必要です。

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしり・食いしばりの癖がある場合、頭痛や肩こりなどの体の不調を引き起こしやすいといわれています。これは、歯ぎしり・食いしばりをすると、歯や顎関節などに普段の倍以上の負担がかかるからです。

歯ぎしり・食いしばりを放置すると頭痛だけでなく、噛み合わせの悪化や肩こり、めまいなどにつながる場合もあります。さらに放置すると顎の変形を招く場合もありますので、なるべく早く対処することが大切です。

インプラント治療後に頭痛がするときの対処法

ここでは、インプラント治療後に頭痛がするときの対処法を5つ解説します。

歯科医師に相談する

インプラント治療後に頭痛が起きたら、まずは歯科医院を受診しましょう。インプラント手術に対するストレスや緊張からくる一時的な頭痛であれば、様子をみてもかまいません。

しかし、インプラントのトラブルからくる頭痛であれば、早急に対処が必要です。頭痛の頻度やほかの症状、頭痛が起こり始めた時期、お口の中の変化などを歯科医師に伝えてください。

噛み合わせの調整

インプラント治療後の噛み合わせの悪化が原因で頭痛がする場合、全体的な噛み合わせを調整する必要があります。

まずは、インプラントに不具合がないか確認します。インプラントのねじのゆるみにより噛み合わせが悪化している場合、ねじを締め直すことで噛み合わせは改善できるでしょう。

被せ物の擦り減りにより噛み合わせが悪化している場合は、現在の噛み合わせに合わせて被せ物を作り直す必要があります。

また、インプラント治療直後は噛み合わせに問題がなくても、加齢や歯周病などによって全体的に噛み合わせが変化する場合もあります。噛み合わせの悪化は頭痛やインプラントのトラブルを招く可能性があるため、定期的に噛み合わせを確認・調整してもらうことが大切です。

上顎洞炎の治療を受ける

インプラント治療後の頭痛の原因が上顎洞の炎症である場合は、治療が必要です。上顎洞炎の治療では、まず抗生物質や痛み止めを服用し、炎症や痛みをやわらげます。上顎洞炎の症状が慢性化している場合には、長期にわたって薬の服用が必要になることもあるでしょう。

また、服薬しても症状が改善しない場合には、インプラントを抜去しなければならないこともあります。

インプラント周囲炎の治療を受ける

インプラント周囲炎が原因で頭痛が起きている場合は、治療を受ける必要があります。

インプラントの周りに炎症が起こっている場合は、炎症を抑える薬を投与することもあります。これにより、インプラントの周りの炎症が抑えられ、インプラントのぐらつきが改善される場合もあるでしょう。

しかし、このような処置を行っても症状が改善されない場合は、外科的治療が必要です。麻酔をして歯茎を切開し、深くなった歯周ポケットやインプラント体についた汚れを洗浄します。インプラントのぐらつきがひどい場合には、インプラントの抜去が必要な場合もあります。

インプラントを長持ちさせるためには、インプラント治療が終わっても、定期的にメンテナンスを受け、インプラント周囲炎を予防することが重要です。

歯ぎしり・食いしばり対策をする

歯ぎしり・食いしばりが原因で頭痛が起きている場合、ナイトガードを装着して対処する必要があります。

歯ぎしり・食いしばりは就寝中の無意識のうちに行っている場合が多く、気を付けていても自分で治すことは難しいといわれています。そのため、就寝中にナイトガードを装着し、歯や顎にかかる負担をやわらげる必要があるのです。

また、歯ぎしり・食いしばりの主な原因は、ストレスだといわれています。運動やストレッチをしたり、睡眠時間を確保したりしてストレスを発散し、歯ぎしり・食いしばりをなくすよう心がけることも大切です。

まとめ

インプラント治療後に頭痛が起こる原因は、噛み合わせの悪化や上顎洞炎の炎症、インプラント周囲炎などさまざまです。頭痛の原因によっては、放置しているとトラブルに発展し、インプラントを抜去しなければいけないこともあるでしょう。

そのため、インプラント治療後に頭痛がする場合、まずは歯科医院を受診して相談してください。また、定期的にメンテナンスに通い、インプラントのトラブルを予防することも大切です。

インプラント治療を検討されている方は、横浜市緑区にある歯医者「礒部歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、虫歯・歯周病治療、インプラント、小児歯科、ホワイトニングなど、さまざまな診療に力を入れています。診療案内ページはこちら、ネット診療予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

日付: 2024年8月21日 カテゴリ:歯のコラム and tagged インプラント, インプラント治療, 頭痛